Psicanálise

A psicanálise foi criada por Sigmund Freud na passagem entre os séculos XIX e XX, a partir da escuta de pacientes que sofriam intensamente por sintomas sem uma explicação fisiológica aparente.

Foi através da observação desses fenômenos, de entrevistas e de longos tratamentos realizados com esses pacientes que Freud estabeleceu uma noção de que determinados sofrimentos fisiológicos possuem suas origens em conflitos psíquicos.

A psicanálise revolucionou olhares diante do sofrimento humano e tornou possível o tratamento de determinados males. Rompeu com a noção do positivismo e com a medicina tradicional da época e se consolidou, mais tarde, como uma práxis e ciência humana.

A clínica psicanalítica se produz a partir da análise da subjetividade e singularidade de cada sujeito através de um conceito central descrito como inconsciente. O analista empenha-se na escuta do paciente oferecendo a ele seu método como forma de acessar o quase inacessível, de difícil nomeação. É através do discurso do paciente, seus sonhos, lapsos e atos falhos que se revela a formação dos sintomas e de suas possíveis marcas inconscientes.

É a partir desse entendimento - de que existe um algo para além que comanda seus pensamentos, emoções e escolhas - que o paciente passa a ampliar a percepção que possui sobre si e a se responsabilizar por seus próprios comportamentos, se implicando com suas próprios questões e construindo uma relação diferente com seu destino.

Mais do que uma prática que trabalha com conceitos específicos; mais do que a compreensão da mente humana através de suas manifestações, a psicanálise trata-se de um modo de compreensão da civilização, da cultura, dos indivíduos e de suas múltiplas e profundas nuances. Trata-se de uma teoria e prática que abre possibilidades, a quem desejar, para interpretar, reinterpretar e reinventar a própria realidade.

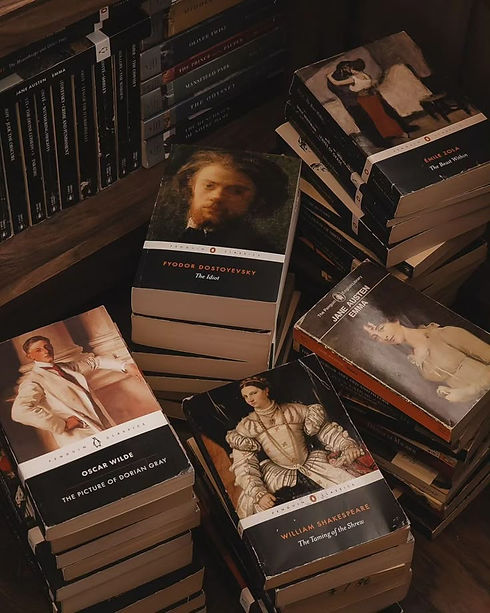

Literatura

A literatura sempre foi, para a psicanálise, uma segunda via na escuta do sofrimento humano. Desde Freud, o texto literário é compreendido como um campo privilegiado para o surgimento do inconsciente.

No artigo “Escritores criativos e devaneios” (1908), Freud afirma que o escritor — como a criança em seu brincar — transforma seus devaneios e desejos inconscientes em criação artística. O artista realiza, pela linguagem, o que o neurótico reprime: ele transforma o desejo em ficção, oferecendo aos outros a chance de tocar, simbolicamente, aquilo que em si é inominável. A literatura, assim, torna-se uma via de elaboração subjetiva.

Lacan, por sua vez, ampliará esse pensamento ao afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isso significa que as produções do sujeito — sintomas, sonhos, lapsos, mas também narrativas, fantasias e invenções — são formas simbólicas de dizer o indizível. Por isso, não há separação rígida entre o que se diz em análise e o que se escreve na literatura: ambos revelam o sujeito dividido e as formas únicas com que cada um tenta dar sentido ao real.

A leitura, portanto, se torna também uma forma de escuta. Ler literatura sob a ótica psicanalítica é permitir-se encontrar, nos personagens, nas tramas e nas atmosferas, figurações do inconsciente. Como dizia Lacan em seu Seminário sobre Hamlet, é na obra de arte que o sujeito encontra “a estrutura de sua própria divisão”.

No campo da crítica literária, essa aproximação foi levada adiante por autores como Harold Bloom, que em "Shakespeare: a invenção do humano", defende que o escritor criou, com seus personagens, uma nova forma de subjetividade — profunda, contraditória e cheia de falhas, tal como o inconsciente freudiano. Para Bloom, figuras como Hamlet, Lear e Falstaff não apenas representam emoções humanas: eles pensam, hesitam e falham como nós. São sujeitos atravessados por desejos, culpas e fantasmas — e por isso se tornam inesgotáveis à leitura e à análise.

A psicanálise, ao encontrar a literatura, não busca traduzir a arte em teoria. Busca, antes, deixá-la falar, escutando suas ambivalências, seus silêncios e seus enigmas — do mesmo modo que o analista escuta seu paciente. A literatura não é apenas objeto de estudo, mas uma linguagem para o sofrimento, o amor, a perda e a invenção de si.

Contemporaneidade

Vivemos tempos em que os contornos do mundo se redesenham com velocidade. As antigas referências perdem força, os papéis se embaralham, os discursos se multiplicam — e com eles, os sintomas também. É nesse cenário que a psicanálise se renova para escutar o sujeito da contemporaneidade, atravessado por novas formas de mal-estar.

Freud nos ensinou que o sofrimento psíquico nasce do conflito entre o desejo do sujeito e as exigências do mundo. Lacan, por sua vez, aprofundou essa lógica ao demonstrar que o sujeito é constituído na linguagem e na falta, estruturado em torno de uma referência simbólica: o Nome do Pai — metáfora que organiza o desejo e o limita. O Nome do Pai, em outros termos, é a lei simbólica.

Mas, e quando esse Nome do Pai declina? E quando a autoridade simbólica deixa de ser o eixo organizador da cultura? Eis uma das marcas do mundo contemporâneo. O declínio do Nome do Pai — ou o declínio da lei simbólica — abre espaço para novas formas de sofrimento: a angústia frente à infinita liberdade de escolha, a hiperexposição nas redes, os imperativos de felicidade e performance.

A contemporaneidade se orienta menos por um “dever-ser” normativo e mais por um “tudo é possível” — que, longe de aliviar, produz intensas angústias.

Esse cenário se entrelaça com o que o sociólogo francês Gilles Lipovetsky chama de segunda revolução individualista: uma era em que o sujeito se sente responsável por si em todos os âmbitos — estética, carreira, sexualidade, saúde e felicidade. A liberdade é elevada ao estatuto de obrigação e, quando tudo depende do indivíduo, qualquer fracasso se transforma em culpa ilimitada.

A clínica psicanalítica, diante desse novo mal-estar, oferece um espaço onde o sujeito possa se escutar em meio ao ruído do mundo; onde possa produzir um saber sobre seu sintoma, sobre seu desejo e sobre o que de singular insiste nele.

Em termos de contemporaneidade, a psicanálise pode ser entendida como uma prática de cuidado em tempos de excesso, aceleração e desamparo subjetivo. Escutar o sujeito contemporâneo é escutar a angústia diante da escolha, a insatisfação crônica, o colapso dos laços duradouros, as novas formas de sofrimento - muitas vezes solitários e silenciosos, o excesso de imagens e a escassez de sentido.